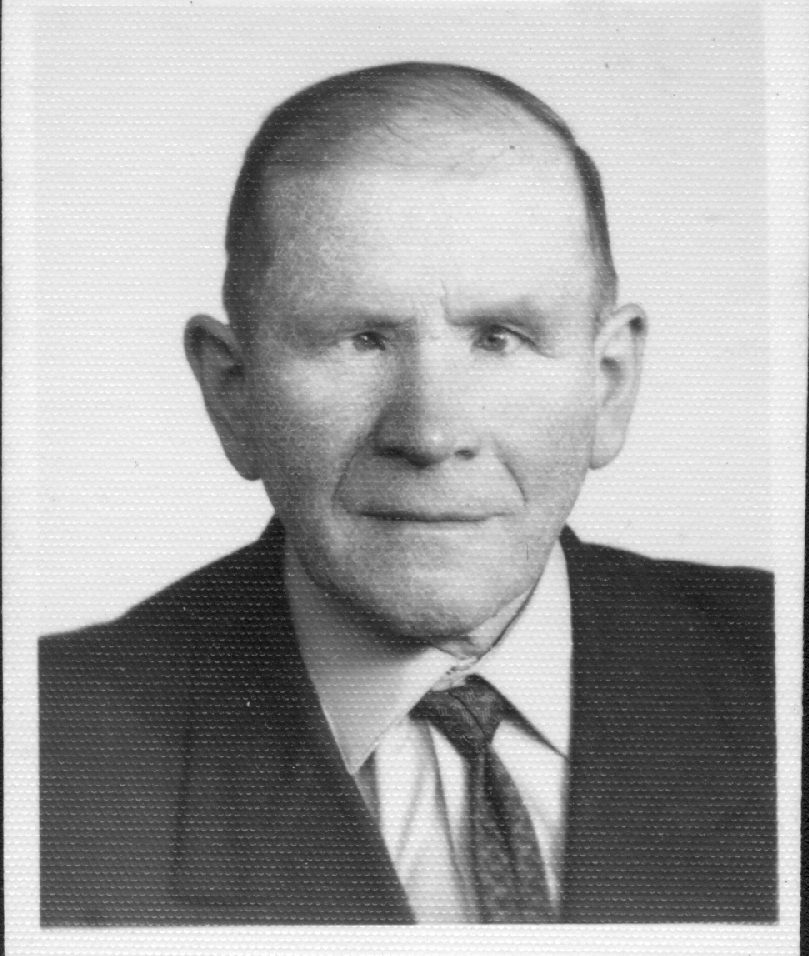

“ Erlebnisbericht von Gustav Rattay.”

“Kurzfassung”

Zum besseren Verständniss möchte ich hier ein par erklärende Worte einfügen. Mein Vater Gustav

Rattay, ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Rohmanen, Kreis Ortelsburg, in Ostpreußen, geboren. Seine Kindheit und

Jugend waren geprägt, durch Arbeit und Ehrfurcht gegenüber seinem Elternhaus. In seinem Verständnis waren

Erziehungsberechtigte; Eltern, Lehrer und andere Personen des öffentlichen Lebens Vorbilder, deren Anweisungen man zu

befolgen hatte. Seine Jugendzeit wurde durch den Ausbruch des Ersten

Weltkrieges jäh beendet.

Mit 16 Jahren wurde er zum Militär einberufen und nach seiner Ausbildungszeit an verschiedenen Frontabschnitten,

in Russland und Frankreich eingesetzt. Seine Begeisterung für König, Kaiser, Volk und Vaterland war im angeboren.

Noch in späteren Jahren schwärmte er oft von dieser Zeit, die ihn in Gedanken immer noch begeistern konnte.

Das Ende des 1. Weltkrieges erlebte er an der Westfront. Den Rückzug aus Frankreich bis Köln und dann weiter mit der

Bahn bis Ostpreußen, empfanden er und seine Kameraden als eine bittere Niederlage. Der Wiederaufbau nach dem 1.

Weltkrieg und die Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, im nun vom Reich abgetrennten Ostpreußen, nahm seine

Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum, lag ihm sehr am Herzen, was

in seiner Werbung für verschiedene Organisationen ihren Ausdruck fand.

Von der politischen Umgestaltung, in den 30ger Jahren, war er wenig begeistert, weil er als Teilnehmer des 1.

Weltkrieges, die Schrecken einer militärischen Auseinandersetzung am eigenen Leib erfahren hat. Dennoch hielt er es

für seine Pflicht, als erfahrener Frontsoldat, an den militärischen Übungen teilzunehmen.

Schon vor Anfang des 2. Weltkrieges war er einer der ersten, die eingezogen wurden. Seinen Fronteinsatz in Polen,

als Sanitätsunteroffizier, sowie andere Tätigkeiten im sanitären Bereich hat er unverletzt überstanden und ist nach

dem Rückzug aus dem polnischen Raum, über Schlesien, den Spreewald und den Raum südlich von Berlin, mit seiner Einheit,

bis zu Elbe zurückgewichen. In Grimma an der Mulde geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner

Auslieferung an die Franzosen und einer, ein Jahr dauernden Gefangenschaft, wurde er in die sowjetische Besatzungszone

entlassen.

Aus dem Raum Magdeburg versuchte er seine Familie wieder zu finden und fand sie auch bei Rostock, an der Ostsee.

Sein Bestreben war es wieder eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu finden. 1947 ist er mit seiner Familie, auf

seinen Hof, nach Ostpreußen zurückgekehrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die seinen ganzen Einsatz erforderten,

ist es ihm im Laufe der Jahre gelungen, den, durch Kriegseinwirkungen und Plünderungen in der Nachkriegszeit,

verwahrlosten Hof wieder dem Vorkriegsniveau, anzunähern.

Als in den 60ger Jahren, die nach dem Krieg noch im südlichen Ostpreußen verblieben Deutschen, die Ausreise in die

Bundesrepublik Deutschland anstrebten, hielt es auch mein Vater, für angebracht, diesem Trend zu folgen. Er, der viele

Jahrzehnte, vom deutschen Geistesleben geprägt wurde, und seinem Vaterland, in guten wie in schlechten Zeiten, immer

die Treue hielt, war davon überzeugt das sein weiteres Leben, nur in der Bundesrepublik Deutschland einen Sinn haben

konnte.

1969 sind auch wir, für immer, in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Über Friedland, Unna-Massen, kamen wir

am 11.12.1969 nach Velbert im Rheinland. Hier verbrachten wir die ersten fünf Jahre im Westen. Mein Vater der ein

ausgeprägtes Gedächtnis hatte, begann damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Bis zu seinem Tod, am 21.12.1983, hatte

er sein Wissen auf vielen Seiten niedergeschrieben. Ich habe seine Aufzeichnungen geordnet und elektronisch erfasst,

damit diese wertvollen Erinnerungen an Rohmanen und an unsere ostpreußische Heimat, nicht verloren gehen.

Kurt Rattay

“ Geboren und aufgewachsen in Ostpreußen.”

Meine ersten Schritte

Ich bin am 7.2.1898 in Rohmanen Kreis Ortelsburg geboren. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft von 14,34

Hektar(Erbhof). Mein Vater ist in Jellinowen(Gellen) Kreis Ortelsburg geboren. Seit dem 18. Lebensjahr arbeitete er

als Bergmann in Westfalen. Auf der Zeche „Unser Fritz” verdiente er sein Geld unter Tage. Mit 24 Jahren kehrte er nach

Ostpreußen zurück. Seine Eltern wollten im den Hof in Jellinowen übergeben. Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, im

Umgang mit seiner Stiefmutter, verzichtete er auf dieses Angebot. Da mein Vater durch seine Arbeit im Kohlenbergwerk

etwas Geld gespart hatte, versuchte er wo anders Fuß zu fassen. Seine Wahl fiel auf Rohmanen im Kreis Ortelsburg. Hier

heiratete er die Tochter des Landwirts Adam Slopianka.

Mein Großvater mütterlicherseits hatte nur Schulland gepachtet, dass er mit zwei Ochsen bearbeitet hat. Mit dem Geld,

das mein Vater im Kohlenbergbau, in Westfahlen verdient hat, konnte er Land dazukaufen und dadurch auch den Hof

vergrößern. Bis zu meiner Einschulung wurde ich im Elternhaus erzogen. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr habe ich die, in

drei Klassen eingeteilte Volksschule in Rohmanen besucht. Wir wurden in der Schule streng erzogen und man versuchte

uns alles beizubringen damit wir so gut wie möglich durchs Leben kommen würden.

Die Hauptschullehrer Reinhard, Puzicha, und Schürmann waren unsere Klassenlehrer. Wir bekamen dann den Hauptlehrer

Müller und die Klassenlehrer Willimzik und Maleyka. Hauptlehrer Müller war von Osterode nach Rohmanen gekommen. Zur

Rohmaner Schule gehörten 110 Morgen Land. Hauptlehrer Müller hatte alles bearbeitet. Auf seinem Hof arbeiteten 2

Knechte und 2 Mägde. Er hatte 4 Pferde, Rinder und eine Schweinezucht. Auch eine neue Scheune wurde in seiner Amtszeit

auf dem Schulhof errichtet. Lehrer Müller demonstrierte den Rohmaner Bauern wie man unter Verwendung von Kunstdünger

und fachgerechter Bodenbearbeitung die Erträge aus der Landwirtschaft erheblich steigern kann. Im August 1914 wurde

Lehrer Müller zusammen mit seinem Sohn Alfred und Karl Deptolla von den Russen erschossen.

Rohmanen vor dem Ersten Weltkrieg

Rohmanen ist von der Kreisstadt Ortelsburg 3 Kilometer entfernt und liegt an der Landstraße von Ortelsburg über

Kobulten nach Bischofsburg. Wegen der Nähe zur Kreisstadt wurde schon darauf geachtet, dass alles ordentlich und

sauber war. Die Zäune, an der Straßenseite, wurden, bei Bedarf immer ausgebessert und jeden Sonnabend musste die

Straße gefegt werden. Der Landjägermeister kam am Sonntag zu Pferde geritten und hat nachgesehen ob jeder seine

Pflicht getan hat. Hatte jemand vergessen die Straße zu fegen, kostete ihn das 5 Reichsmark Strafe, was zu jener Zeit

viel Geld war. Wenn er dann vor dem Gasthof anhielt, kam Frl. Trzaska mit einem Tablett heraus, auf dem sich eine

Zigarre, ein Gläschen Kognak und auch 2 Stück Würfelzucker fürs Pferd, befanden. Er nahm alles entgegen ohne vom Pferd

zu steigen und ritt dann ins nächste Dorf weiter.

Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und

nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch

Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder

erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich

auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur

Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch

bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.

Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer

entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,

haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in

Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im

Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,

wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser

Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie

Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch

verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des

vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem

Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und

Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden

Seiten mit Birken bepflanzt sind.

Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den

Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.

Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen

Schatten spendeten.

Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater

Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den

ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei

der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die

Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft

und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und

Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren

lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.

Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in

Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der

Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus

angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große

Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im

Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe

die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus

der Nähe zu bestaunen.

In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben

sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die

alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu

diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer

von Gut Frenzken den See angeeignet.

Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine

Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,

mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein

Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,

übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der

Festungswälle eingesetzt.

Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr

1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,

der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,

hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren

würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem

Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben

wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns

als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.

Ausbruch des Ersten Weltkrieges

Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten

dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als

Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.

Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der

Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich

zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der

Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit

ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder

nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit

Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.

Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und

sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf

Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre

deutsches Militär.

Auf der Flucht vor den Russen

Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind

sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,

Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein

gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.

Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug

überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum

Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug

verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon

schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein

Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.

Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist

ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der

Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.

Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung

Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind

entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die

Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei

große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie

schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und

versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der

Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.

Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser

Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn

jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die

in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe

getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.

Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,

danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die

russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben

hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller

Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder

versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun

nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief

im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen

sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.

Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später

erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab

sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte

einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und

das Vieh wegnehmen würde.

Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen

waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die

Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die

Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns

nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus

nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.

Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für

die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof

verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder

weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause

zurückgekehrt.

Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen

wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war

uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die

Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und

Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen

Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht

ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem

Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.

Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,

haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern

positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen

und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen

sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht

befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte

nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort

unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch

die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend

mit Zivilkleidung.

Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch

die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen

Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung

aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen

hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter

geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus

etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem

unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.

Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte

die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.

Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren

gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das

Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu

schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann

rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken

zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu

beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe

suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon

abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.

Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche

Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.

Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch

Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben

wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die

Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst

in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden

sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser

Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend

versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei

unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die

wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann

zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.

Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer

Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.

Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte

eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des

Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches

Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.

Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer

Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.

Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein

Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der

Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen

Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort

liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der

Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.

Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr

1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen

Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren

Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.

Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.

Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im

Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.

Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.

Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die

Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.

Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche

Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der

Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.

Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;

Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und

jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11

Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles

ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der

Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum

Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet

und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle

vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem

Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.

Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:

”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei

dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat

ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie

er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es

wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel

getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf

und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.

Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er

wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.

Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob

alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so

eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die

Stube verteilt und war dann endlich gegangen.

Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem

Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel

mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen

entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr

kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben

und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den

Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir

die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.

Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",

danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche

Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie

wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die

Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach

konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten

vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel

glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste

seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.

Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und

letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe

blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,

Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied

auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.

Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der

Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende

Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf

den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm

nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und

hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so

mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur

Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben

robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,

nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu

2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.

Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.

Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir

alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers

mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem

Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt

hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht

erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.

Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß

erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die

Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch

das war nur ein leeres Versprechen.

Kaisers Wilhelms Geburtstag

Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne

antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König

Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des

Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst

statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,

die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater

und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne

in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie

zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte

einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,

sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.

Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom

letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und

Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam

man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles

Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere

Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden

Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.

Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann

musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch

alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der

Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der

durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich

dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten

dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den

Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das

Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur

und Treppe dran.

Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden

Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der

Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der

Waffe vorgesehen.

Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze

behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen

Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach

mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie

zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins

Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit

der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat

mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben

als dem Soldaten zustand.

Abmarsch zum Fronteinsatz

Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging

es über Thorn, Posen,

Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,

3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19

jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren

die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor

unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder

warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In

jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.

Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die

scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder

Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.

Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.

Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der

Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um

Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.

Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.

Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen

konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung

beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.

Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.

Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen

gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.

Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später

ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.

Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.

Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum

Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort

wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden

aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,

einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine

Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen

gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen

mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein

Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.

Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.

Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten

Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren

um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer

weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische

Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell

auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln

gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.

Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister

gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam

sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf

höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest

rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen

sollten.

Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive

vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten

übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In

der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es

unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum

Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in

höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.

Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der

Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu

sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der

Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in

einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem

Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck

ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere

Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe

inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit

Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus

unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am

Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das

mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.

Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand

die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem

Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute

die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz

vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie

dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann

kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.

Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts

zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen

musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.

Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die

dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken

der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch

ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe

mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit

Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in

einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an

einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile

verstärkt werden.

Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.

Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben

die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt

die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man

durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir

halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.

Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,

man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast

gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den

Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat

gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer

kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee

welche von Graf Bothmer befehligt wurde.

Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,

Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post

habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der

Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die

Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten

wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem

wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken

waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und

Pferde weggenommen.

Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die

Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in

sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir

ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser

Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten

Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns

so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.

Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,

alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer

Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft

und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,

mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,

doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,

leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch

gebrauchen.

Meine Verwundung am Pruth.

Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das

wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit

Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.

Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie

zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.

Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch

plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und

Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der

Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich

Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und

auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,

dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.

Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.

Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da

lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört

das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche

Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und

konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier

Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In

einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.

Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu

trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen

immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland

vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem

Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen

haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,

der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die

Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete

ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden

dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.

Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,

rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch

bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.

Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.

Im Heimatlazarett.

Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich

im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder

mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen

festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde

jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf

dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm

abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die

Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.

In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine

Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war

nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen

Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs

Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir

schwindelig und ich musste zurück ins Bett.

Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen

lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem

zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet

das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als

Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe

nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude

war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam

den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.

Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,

weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich

noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich

ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in

der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.

Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom

Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen

würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen

angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der

am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als

sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer

gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten

Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der

schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.

Wieder Kriegsverwendungsfähig.

Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub

käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im

Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von

einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken

hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,

Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten

Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.

Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof

gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen

Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei

Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie

auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige

Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien

brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm

gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort

wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.

Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,

denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition

und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen

zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben

wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu

schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den

Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch

Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.

Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.

Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.

Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit

Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt

werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,

denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus

informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.

Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor

Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben

gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.

Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und

andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten

wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.

Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten

Einsatz hatte.

Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von

Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr

ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt

verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber

verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.

An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet

werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert

werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,

die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die

Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im

Einsatz gesehen.

Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive

getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als

die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.

Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie

und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer

Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von

Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.

Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.

Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.

Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ

spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch

vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen

Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt

wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der

nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des

Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass

der große Plan gelingen würde.

Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die

Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des

Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung

blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,

Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen

Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen

Expeditionscorps.

Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel

des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der

Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.

Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der

Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30

weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der

„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General

Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance

nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und

sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.

Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die

Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs

Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum

Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.

Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich

tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die

Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den

Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober

1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand

von Compiegne unterzeichnet.

Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .

Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in

eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der

Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze

Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,

vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir

den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.

Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang

es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen

fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen

mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns

mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der

Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und

ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.

Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom

Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,

für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und

Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart

und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht

veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen

brachen wir in Tränen aus.

In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen

wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere

durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf

einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd

sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz

getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen

Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die

luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,

entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir

beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer

Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.